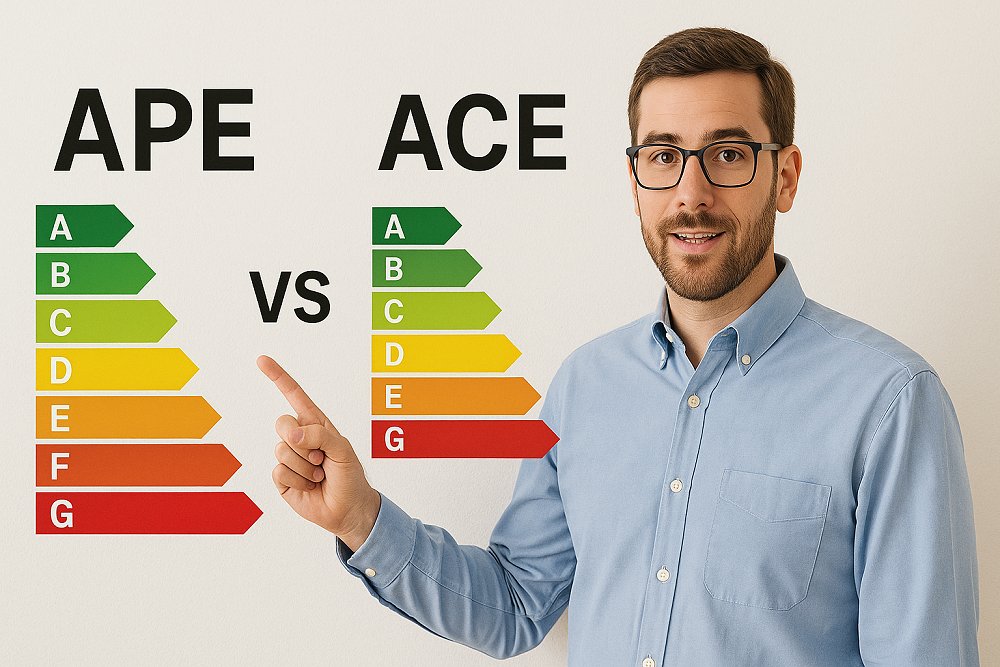

Che Differenza C’è Tra APE E ACE? Una Guida Alla Certificazione Energetica Degli Edifici

-

Introduzione: perché si parla ancora di ACE quando esiste solo l’APE

Ancora oggi, chi deve vendere o affittare un immobile, o intraprendere lavori di ristrutturazione importanti, si sente spesso chiedere: “Serve l’ACE?”. In realtà, questa sigla non è più in uso da anni. L’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) era il documento introdotto in Italia a partire dal 2007 per recepire le prime direttive europee sul risparmio energetico. Dal 2013, però, l’ACE è stato definitivamente sostituito dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica), introdotto con il Decreto Legge n. 63/2013, poi convertito nella Legge n. 90/2013, in attuazione della Direttiva 2010/31/UE.

Il passaggio da ACE a APE non è stato solo un cambio di sigla. È stato un aggiornamento sostanziale delle modalità di calcolo, dei requisiti tecnici, della struttura del documento e, soprattutto, della valenza legale dello stesso. L’APE è oggi l’unico attestato energetico riconosciuto a livello nazionale, e la sua assenza nei casi previsti comporta sanzioni amministrative anche rilevanti.

Tuttavia, molti continuano a utilizzare il termine ACE per abitudine o perché i loro primi approcci con la certificazione energetica risalgono a quel periodo. Per comprendere le differenze reali tra i due documenti, è necessario fare un passo indietro e osservare come si è evoluta la normativa e quali sono oggi i criteri di valutazione delle prestazioni energetiche.

-

ACE: il primo passo verso la certificazione energetica

L’ACE nacque in un contesto normativo europeo che spingeva verso la riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle emissioni climalteranti. Era il periodo in cui si iniziava a parlare seriamente di classe energetica, ispirandosi al modello delle etichette degli elettrodomestici.

Il calcolo previsto dall’ACE si basava su norme tecniche nazionali e regionali, e spesso differiva da una Regione all’altra. Alcune Regioni, come Lombardia ed Emilia-Romagna, avevano proprie procedure e software autorizzati, mentre altre si affidavano a strumenti ministeriali più generici. Questa frammentazione portava a risultati poco omogenei: lo stesso edificio, certificato in due Regioni diverse, poteva ottenere due classi energetiche differenti.

Dal punto di vista formale, l’ACE riportava dati essenziali come il fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento, la climatizzazione estiva e l’acqua calda sanitaria. Tuttavia, non forniva indicatori comparabili a livello europeo e spesso si limitava a una valutazione più “nazionale” che comunitaria.

Un limite importante dell’ACE era la mancanza di uniformità nelle metodologie di calcolo e la scarsità di informazioni utili per l’utente finale. L’attestato, infatti, raramente conteneva raccomandazioni concrete per migliorare la prestazione energetica dell’immobile, lasciando al proprietario il compito di interpretare i dati tecnici.

-

APE: la nuova generazione di attestati

Con l’entrata in vigore dell’APE, il sistema di certificazione energetica ha compiuto un salto di qualità significativo. L’APE è un documento standardizzato, valido in tutta Italia, basato su metodologie di calcolo allineate alle norme UNI/TS 11300 e ai requisiti fissati dalle direttive europee più recenti.

Le differenze principali rispetto all’ACE sono molteplici:

- L’APE fornisce una classificazione su 10 classi energetiche (da A4, la migliore, a G, la peggiore), mentre l’ACE ne aveva generalmente meno, con criteri meno dettagliati.

- Include indicatori di prestazione globale e specifica sia l’energia primaria totale che quella rinnovabile, valorizzando gli impianti come fotovoltaico o solare termico.

- Presenta una scheda di raccomandazioni con interventi migliorativi, stimando il possibile salto di classe e i benefici economici.

- È redatto solo da tecnici abilitati iscritti a ordini o collegi professionali, con formazione specifica in certificazione energetica.

Un aspetto cruciale è che oggi l’APE è richiesto non solo per la vendita e locazione, ma anche per l’accesso a molti incentivi fiscali, come il Superbonus 110% (oggi ridimensionato), l’Ecobonus o il Bonus Casa. In tali casi, è spesso necessario un APE convenzionale ante e post intervento, che non descrive lo stato reale dell’immobile ma quello “standardizzato” ai fini del calcolo del beneficio.

-

Il quadro normativo attuale e l’impatto sugli immobili

Dal 2024, le normative italiane in materia di certificazione energetica hanno subito ulteriori aggiornamenti per adeguarsi al Green Deal europeo e alla revisione della Direttiva EPBD. Questo significa che, nei prossimi anni, gli Stati membri dovranno implementare strategie concrete per ridurre il consumo energetico degli edifici esistenti e azzerare le emissioni del comparto edilizio entro il 2050.

Per l’Italia, ciò comporta un graduale innalzamento dei requisiti minimi per le nuove costruzioni e una spinta decisa verso la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. L’APE diventa così uno strumento non solo burocratico, ma strategico, per pianificare interventi e monitorare i progressi.

Un cambiamento importante riguarda la trasparenza dei dati: l’APE oggi deve essere depositato nei catasti energetici regionali, e i dati sono accessibili per fini statistici e di monitoraggio. Questo crea una banca dati nazionale in grado di fornire informazioni utili per politiche di efficienza su larga scala.

Dal punto di vista pratico, per il cittadino significa che vendere o affittare un immobile con una classe energetica bassa sarà sempre meno conveniente. I potenziali acquirenti o inquilini, anche senza conoscenze tecniche, sono sempre più sensibili alla differenza tra una casa in classe A e una in classe G, soprattutto per i costi di gestione e per l’accesso a incentivi futuri.

-

Perché la distinzione tra ACE e APE è ancora rilevante

Anche se l’ACE non esiste più, capirne la logica è utile per chi si trova a leggere documenti più datati o ad affrontare questioni legate a compravendite di immobili certificati anni fa. Un ACE vecchio non ha più valore legale per transazioni o pratiche attuali, e deve essere sostituito da un APE aggiornato.

C’è anche un aspetto culturale: il passaggio da ACE a APE ha segnato l’evoluzione del concetto di prestazione energetica da semplice misura di consumi a strumento di pianificazione. Oggi, un APE ben redatto può orientare decisioni di investimento, scegliere tecnologie più performanti e persino influire sul valore di mercato di un immobile.

Infine, il confronto serve a chiarire un errore comune: non basta “avere un attestato”, ma serve che questo sia attuale, conforme e redatto da professionisti qualificati. Un documento vecchio, privo di raccomandazioni o con calcoli superati, rischia di essere inutile o persino dannoso se usato in contesti ufficiali.