Qual È La Differenza Tra Micro-Cogenerazione E Cogenerazione Su Scala Più Grande?

1. Introduzione Alla Cogenerazione E Alla Micro-Cogenerazione

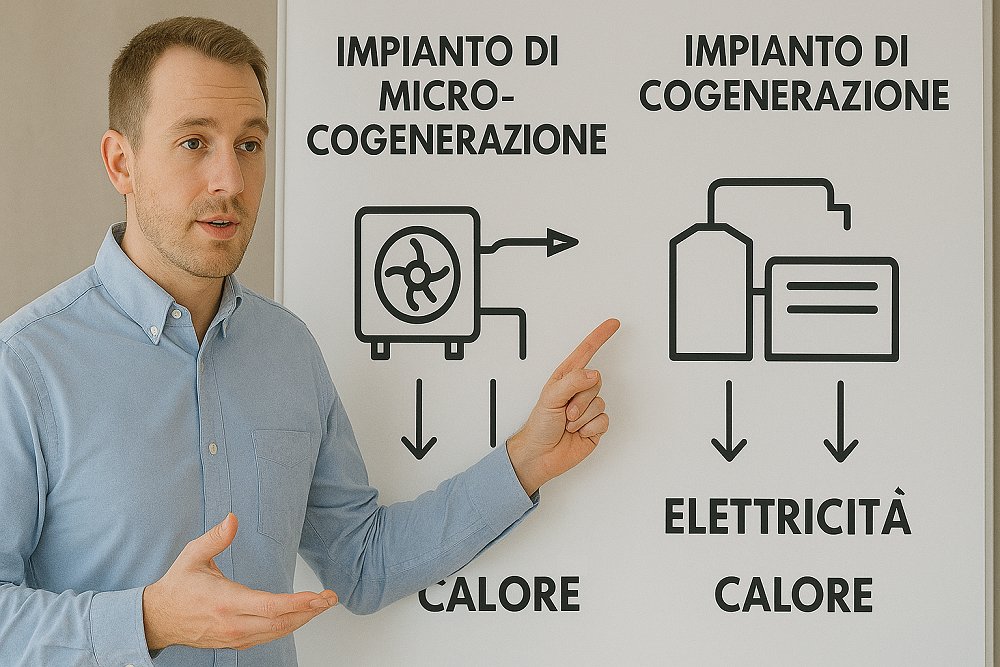

Nel contesto energetico moderno, caratterizzato da una crescente attenzione alla decarbonizzazione, all’efficienza energetica e all’uso razionale delle risorse, il concetto di cogenerazione ha assunto un ruolo centrale. Questa tecnologia, che consente la produzione simultanea di energia elettrica e calore a partire da un’unica fonte energetica, rappresenta un’opzione concreta per ridurre gli sprechi e contenere le emissioni, offrendo soluzioni sia per grandi impianti industriali sia per utenze di tipo residenziale. Ma cosa distingue la micro-cogenerazione dalla cogenerazione di più ampia scala? È solo una questione di dimensioni o ci sono implicazioni tecnologiche, economiche e normative più profonde?

Per rispondere a questa domanda è necessario partire dalle basi. La cogenerazione si fonda sul principio dell’utilizzo ottimizzato dell’energia primaria: invece di produrre separatamente elettricità (con le inevitabili perdite di conversione) e calore (ad esempio da caldaie), si sfrutta un unico processo termico che consente di ottenere entrambe le forme di energia, migliorando il rendimento globale dell’impianto. In media, un sistema cogenerativo può raggiungere efficienze superiori all’80%, mentre i sistemi tradizionali, sommando le inefficienze della generazione elettrica e della produzione di calore, raramente superano il 60%.

La micro-cogenerazione, invece, applica lo stesso principio ma su scala ridotta. Si tratta di impianti con una potenza elettrica generalmente inferiore a 50 kWe (chilowatt elettrici), pensati per soddisfare le esigenze di singole abitazioni, piccole attività commerciali, condomini o uffici. Il loro obiettivo non è coprire grandi carichi, ma piuttosto fornire una produzione locale, efficiente e continua, con un significativo autoconsumo dell’energia generata. Le differenze con gli impianti di cogenerazione più grandi non si limitano al dimensionamento, ma investono anche aspetti tecnici, economici, gestionali e normativi.

2. Caratteristiche Tecnologiche E Funzionali A Confronto

Sotto il profilo tecnico, le principali differenze tra micro-cogenerazione e cogenerazione tradizionale emergono non tanto nei principi fisici, quanto nelle tecnologie utilizzate per concretizzarli e nella modalità di installazione e gestione.

Negli impianti di cogenerazione su scala più ampia, spesso si adottano motori endotermici, turbine a gas o cicli combinati, capaci di fornire potenze elettriche da alcune centinaia di kilowatt fino a decine di megawatt. Questi sistemi sono generalmente centralizzati, richiedono manutenzione specialistica, hanno un funzionamento continuo e servono realtà energivore come industrie chimiche, cartiere, ospedali o grandi complessi sportivi. Il calore generato è spesso utilizzato in processi produttivi oppure distribuito tramite reti di teleriscaldamento, contribuendo a una pianificazione energetica urbana efficiente.

Al contrario, la micro-cogenerazione si affida a tecnologie differenti. Una delle più diffuse è quella basata su motori a combustione interna modificati per uso domestico, ma esistono anche soluzioni più recenti che utilizzano celle a combustibile (fuel cells), motori Stirling o microturbine. Queste tecnologie si distinguono per il funzionamento silenzioso, le dimensioni contenute e la possibilità di operare in ambienti residenziali o semiresidenziali. Il calore generato viene solitamente impiegato per il riscaldamento degli ambienti o per la produzione di acqua calda sanitaria, rendendo questi sistemi particolarmente indicati in climi temperati o per edifici ben isolati.

Una questione chiave riguarda la continuità di esercizio: mentre i grandi impianti puntano a un funzionamento continuativo per garantire rendimenti elevati e ammortamenti rapidi, la micro-cogenerazione funziona prevalentemente in regime on-demand, ossia quando vi è contemporanea richiesta di calore ed elettricità. Questo limita i tempi di funzionamento, ma consente un’ottimizzazione su misura del fabbisogno energetico locale.

3. Implicazioni Economiche: Investimento, Ammortamento E Incentivi

Le differenze tra le due scale di cogenerazione si riflettono anche in modo marcato sul piano economico. Un impianto di cogenerazione industriale richiede investimenti iniziali ingenti, complessi progetti ingegneristici, valutazioni approfondite sull’integrazione nel ciclo produttivo e costi di esercizio non trascurabili. Tuttavia, proprio grazie alla capacità di funzionare per molte ore all’anno e di sfruttare appieno il calore prodotto, questi impianti possono garantire tempi di ammortamento relativamente brevi, in certi casi inferiori ai 5 anni. La redditività è spesso favorita da contratti di fornitura stabili, incentivi pubblici (in passato anche tramite certificati bianchi o tariffe incentivanti), e dalla possibilità di accedere a regimi fiscali agevolati.

La micro-cogenerazione, pur richiedendo un investimento più contenuto in termini assoluti (si parla generalmente di costi tra i 7.000 e i 15.000 euro per un’unità domestica), presenta tempi di rientro più lunghi. Questo perché il tempo annuale di funzionamento è più ridotto e l’energia elettrica prodotta non sempre può essere immessa in rete a condizioni vantaggiose. Tuttavia, la presenza di meccanismi di autoconsumo, detrazioni fiscali (come l’Ecobonus al 65%, ancora in vigore nel 2025 per gli interventi di efficientamento energetico), e in certi casi tariffe dedicate per l’energia immessa, può rendere l’investimento vantaggioso. I benefici si manifestano soprattutto nella riduzione delle bollette e nella maggiore indipendenza energetica.

Va considerato anche l’aspetto della manutenzione: i grandi impianti richiedono squadre tecniche, fermi programmati e gestione industriale; quelli micro sono spesso preassemblati, automatizzati e gestibili anche da utenze non esperte, con contratti di manutenzione annuali di costo contenuto.

4. Rilevanza Energetica E Ambientale Delle Due Soluzioni

Una delle argomentazioni principali a favore della cogenerazione – in entrambe le sue varianti – è il miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, l’impatto effettivo sull’ambiente varia in base a numerosi fattori: tipo di combustibile utilizzato, numero di ore annue di funzionamento, utilizzo del calore e modalità di gestione dell’energia elettrica prodotta.

Nel caso della cogenerazione industriale, l’impatto ambientale per unità di energia prodotta tende ad essere più favorevole, in quanto si massimizza l’utilizzo del calore e si ottiene una produzione elettrica significativa che spesso sostituisce in parte l’energia della rete, proveniente da fonti più inquinanti. Inoltre, grazie alla possibilità di alimentare gli impianti con gas naturale o con biometano, si riduce la quota di emissioni legate ai combustibili fossili. L’utilizzo di cogenerazione in contesti urbani può anche ridurre la necessità di importare energia da grandi centrali termoelettriche, abbattendo le perdite di rete.

La micro-cogenerazione, dal canto suo, offre il vantaggio di una produzione distribuita, che elimina il bisogno di infrastrutture centralizzate complesse e riduce al minimo le perdite di trasmissione. È particolarmente interessante l’abbinamento tra micro-cogenerazione e sistemi di accumulo termico o elettrico, che consente di sfruttare l’energia prodotta anche a distanza di tempo, migliorando la gestione dei carichi. Tuttavia, quando questi sistemi funzionano per poche ore all’anno o con un coefficiente di utilizzo basso, il rapporto costi-benefici ambientali può non essere ottimale, soprattutto se il combustibile utilizzato è di origine fossile. È in questo contesto che stanno emergendo nuove tecnologie come le celle a combustibile a idrogeno, che promettono di unire rendimento elevato e impatto ambientale quasi nullo.

In ogni caso, il bilancio ambientale della cogenerazione dipende fortemente dal mix energetico nazionale, dalle politiche di decarbonizzazione e dalla capacità degli utenti di ottimizzare l’autoconsumo.

5. Contesto Normativo E Futuri Sviluppi

In Italia, il quadro normativo che disciplina la cogenerazione ad alto rendimento (CAR) è stato definito da direttive europee recepite in vari decreti nazionali, con aggiornamenti periodici. Il riconoscimento della qualifica CAR consente l’accesso a incentivi e forme di valorizzazione dell’energia prodotta. Per ottenerla, è necessario che il sistema cogenerativo soddisfi determinati criteri di rendimento energetico e che il rapporto tra elettricità e calore sia entro certi parametri.

La micro-cogenerazione rientra anch’essa nei regimi incentivanti, ma con percorsi specifici. Negli ultimi anni, con la dismissione dello scambio sul posto e l’introduzione di forme più strutturate come il ritiro dedicato o i contratti per differenza (CfD) previsti per comunità energetiche e impianti rinnovabili, il contesto si è evoluto. L’orientamento normativo è quello di premiare la produzione distribuita, il consumo locale e la flessibilità della domanda. Le micro-cogenerazioni possono beneficiare delle detrazioni fiscali in ambito di ristrutturazione edilizia, e sono compatibili con interventi di riqualificazione energetica globale, come previsto nei piani energetici regionali e nei documenti strategici del PNIEC.

Guardando al futuro, sarà fondamentale il ruolo della digitalizzazione. I sistemi cogenerativi – sia su scala industriale che domestica – saranno sempre più interconnessi, dotati di smart meter, gestibili da remoto, ottimizzati da algoritmi predittivi e capaci di dialogare con le reti intelligenti. L’integrazione con le comunità energetiche rinnovabili (CER) aprirà nuovi scenari: piccoli impianti cogenerativi potranno diventare parte attiva di micro-grid, fornendo energia e calore in modo flessibile, sostenibile e condiviso.