Come Ricavare Energia Dalle Biomasse

-

Produzione Di Energia Elettrica Da Biomasse Solide

Tra le fonti rinnovabili oggi disponibili, le biomasse solide rappresentano una valida alternativa al fotovoltaico e all’eolico, soprattutto in contesti in cui è presente una disponibilità locale di materiale organico residuo. Il principio alla base di questa tecnologia è semplice: convertire la sostanza organica, vegetale o animale, in energia sfruttando i processi termici di combustione o gassificazione. Tra le materie prime più utilizzate troviamo il cippato, il pellet, i residui agricoli, i sottoprodotti forestali e, più in generale, le biomasse legnose.

Il processo standard prevede la combustione della biomassa all’interno di una caldaia, generando vapore che viene poi utilizzato per azionare una turbina accoppiata a un generatore elettrico. Tuttavia, l’efficienza e la redditività dell’investimento aumentano sensibilmente quando il calore prodotto viene anch’esso sfruttato in modo diretto, come nel caso della cogenerazione. In questo scenario, l’energia termica prodotta insieme all’elettricità viene utilizzata per usi civili (riscaldamento domestico), industriali (processi termici a bassa temperatura), o residenziali (acqua calda sanitaria).

Accanto agli impianti a biomasse solide, esistono anche altre tecnologie che sfruttano la componente organica per produrre energia:

- Biogas, ottenuto tramite fermentazione anaerobica di rifiuti organici, reflui zootecnici, scarti agricoli e della GDO. Il metano così prodotto viene utilizzato in motori a combustione interna per la generazione elettrica e termica.

- Biocarburanti, come biodiesel e bioetanolo, ricavati da oli vegetali o cereali. Questi trovano impiego soprattutto nel settore dei trasporti, come combustibili alternativi ai derivati del petrolio.

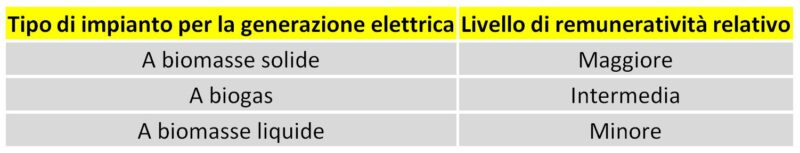

La tabella seguente sintetizza il livello medio di redditività degli impianti a seconda della tecnologia impiegata:

Va segnalato che la convenienza economica di un impianto a biomassa dipende da vari fattori: la disponibilità locale del combustibile, la presenza di una domanda termica da soddisfare (che consente la cogenerazione), gli incentivi pubblici e i costi di realizzazione e manutenzione.

-

Le Biomasse Usabili Per Ricavare Energia

Per biomassa si intende qualsiasi sostanza di origine biologica, non fossile, destinata a fini energetici. Le biomasse solide che trovano applicazione più diffusa nella produzione energetica sono classificabili in cinque grandi categorie:

- Legna da ardere: ancora oggi è largamente utilizzata in molte aree rurali o montane, sia per scopi residenziali sia in impianti centralizzati.

- Colture dedicate: in particolare pioppo, acacia, salice ed eucalipto coltivati in sistemi a ciclo breve (short rotation forestry), ovvero con tagli ogni 2-3 anni. Si tratta di colture ad alta resa che non richiedono trattamenti intensivi e sono adatte alla produzione di biomassa legnosa destinata alla combustione.

- Residui forestali e dell’industria del legno: includono materiali derivanti dalle operazioni di diradamento dei boschi, dalla potatura, dalla pulizia dei sottoboschi, ma anche scarti di lavorazione come segatura, trucioli, cippato e pellet.

- Sottoprodotti agricoli: comprendono i sarmenti delle vigne, le potature di frutteti e oliveti, la paglia dei cereali, le stoppie, e altri scarti agricoli che spesso resterebbero inutilizzati.

- Residui agroindustriali: tra questi vi sono la sansa esausta, i gusci di frutta secca, le bucce, i noccioli, i resti della lavorazione dell’olio, del vino, e dei cereali. Spesso vengono recuperati dalle industrie alimentari o vinicole.

L’uso energetico delle biomasse consente la valorizzazione di materiali che altrimenti verrebbero scartati, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂, in virtù del principio della neutralità carbonica: la CO₂ emessa nella combustione è pari a quella assorbita dalla pianta durante la sua crescita.

Negli ultimi anni, la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani ha anche aumentato la disponibilità di biomasse umide (come il FORSU – frazione organica del rifiuto solido urbano) per la produzione di biogas.

-

I Vari Tipi Di Impianti A Biomasse Solide

Le tecnologie disponibili per convertire la biomassa in energia sono molteplici, e variano in funzione della tipologia del combustibile, della taglia dell’impianto e dell’uso finale dell’energia prodotta. Le principali soluzioni tecniche oggi utilizzate sono:

Impianti a combustione diretta

Sono i più diffusi e consolidati. In questo tipo di impianti, la biomassa viene bruciata in una caldaia per produrre vapore, che alimenta una turbina a vapore accoppiata a un generatore elettrico. I rendimenti di conversione elettrica variano tra il 18% e il 25%, ma aumentano sensibilmente se si sfrutta anche il calore residuo (cogenerazione).

Impianti a gassificazione

Qui la biomassa viene sottoposta a un processo termochimico di parziale ossidazione (gassificazione) in ambiente controllato, producendo un gas combustibile (syngas) che può alimentare motori a combustione interna o turbine a gas. Questa tecnologia consente di gestire anche biomasse ad alto contenuto di umidità e presenta vantaggi in termini di modularità e automazione.

Impianti a ciclo combinato

Questi impianti combinano una turbina a gas (alimentata dal syngas) e una turbina a vapore alimentata dai gas di scarico della prima. Sono impianti di alta efficienza e solitamente riservati a taglie medio-grandi.

Impianti ibridi

In alcune configurazioni, la biomassa viene co-combusta insieme a combustibili fossili (come il carbone) nella stessa fornace. Questa soluzione è diffusa soprattutto in grandi centrali esistenti, per ridurre l’impronta carbonica.

Oltre a questi, si stanno diffondendo impianti a pirolisi, in cui la biomassa viene riscaldata in assenza di ossigeno producendo carbone vegetale (biochar), gas e bio-olio. Si tratta di una tecnologia interessante anche dal punto di vista della rimozione della CO₂ atmosferica.

-

La Cogenerazione E La Trigenerazione

Come già accennato, la cogenerazione rappresenta uno degli utilizzi più razionali della biomassa. In questi impianti, il calore prodotto nella combustione non viene disperso, ma recuperato per alimentare sistemi di riscaldamento o processi industriali. In tal modo, si ottiene una drastica riduzione delle perdite energetiche.

Una variante più evoluta è la trigenerazione, dove oltre all’elettricità e al calore viene prodotta anche energia frigorifera (raffrescamento), mediante l’uso di assorbitori alimentati dal calore residuo. Questo tipo di impianto trova applicazione in ospedali, centri commerciali e strutture turistiche.

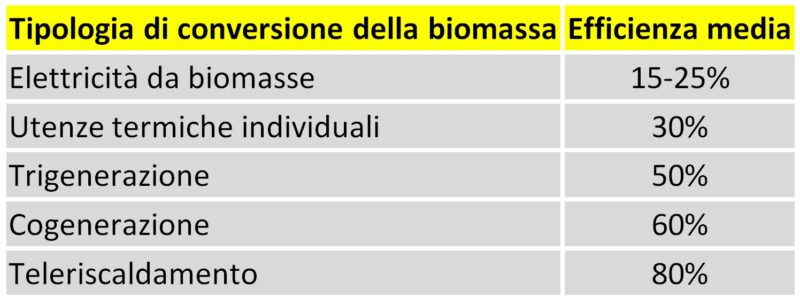

I rendimenti complessivi delle diverse soluzioni impiantistiche sono riassunti nella tabella seguente:

I più recenti sistemi di micro-cogenerazione domestica (sotto i 50 kW) si stanno diffondendo anche in ambito residenziale e agricolo. Tra le tecnologie emergenti vi sono le celle a combustibile alimentate a biogas, che promettono rendimenti elevatissimi (oltre l’85%) e basse emissioni, anche se il costo è ancora piuttosto elevato.

-

Dimensionamento, Finanziamenti E Incentivi

La redditività di un impianto a biomasse non dipende solo dalla tecnologia, ma anche da una corretta progettazione e dimensionamento. Il primo fattore critico è la disponibilità continua e affidabile di biomassa a basso costo. Per impianti di piccola taglia, l’autoproduzione è spesso sufficiente, ma per impianti oltre 1 MW è essenziale garantire forniture regolari e stabili nel tempo.

In questo contesto, il concetto di filiera corta assume grande rilevanza: se il combustibile proviene da un raggio inferiore a 70 km dall’impianto, si ottiene un premio economico in fase di accesso agli incentivi. Questo vale ancora nel 2025 nell’ambito del sistema incentivante dei Certificati Bianchi e dei Contratti di Ritiro Dedicato (RID) gestiti dal GSE.

Per i piccoli impianti, è invece possibile accedere al decreto FER 2, che prevede tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti a biomassa fino a 300 kW alimentati da residui agricoli e forestali.

Anche i fondi europei del PNRR e i PSR regionali offrono opportunità di finanziamento per la realizzazione di impianti energetici in ambito agricolo e forestale, con contributi a fondo perduto che possono coprire dal 30% al 65% dei costi.

Infine, per ridurre l’incertezza economica iniziale, diverse banche verdi e consorzi energetici offrono leasing, finanziamenti agevolati e strumenti di project financing per sostenere progetti collettivi, come quelli realizzati da cooperative agricole o comunità energetiche rurali.