Cos’è La Certificazione Energetica Degli Edifici (APE)?

1. Introduzione: L’importanza dell’efficienza energetica nel patrimonio edilizio italiano

Quando si parla di efficienza energetica, spesso il dibattito pubblico si concentra su temi come il risparmio economico o la sostenibilità ambientale. Tuttavia, un aspetto ancora sottovalutato ma fondamentale è la valutazione della prestazione energetica degli edifici, resa obbligatoria e normata attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica, meglio conosciuto come APE.

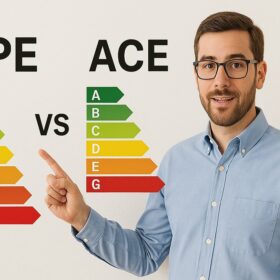

Questo documento non è una mera formalità burocratica, ma uno strumento strategico, che permette di conoscere, confrontare e migliorare i consumi energetici degli immobili. Dal 2013, l’APE ha sostituito il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE), uniformandosi progressivamente a standard europei più stringenti.

In un paese come l’Italia, dove circa il 60% del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 1976 (anno dell’introduzione della prima normativa sull’efficienza termica degli edifici), comprendere il significato e l’utilità dell’APE è fondamentale per affrontare le sfide della transizione energetica e della decarbonizzazione del settore immobiliare.

2. Cos’è davvero l’APE e a cosa serve?

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento tecnico ufficiale che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un’unità immobiliare. La sua funzione principale è indicare quanta energia consuma l’edificio per mantenere condizioni di comfort standard, tenendo conto della climatizzazione invernale ed estiva, della produzione di acqua calda sanitaria, della ventilazione e dell’illuminazione (nei casi previsti).

Uno degli elementi più immediati e comprensibili dell’APE è la classe energetica, che va dalla classe G (la meno efficiente) alla classe A4 (la più efficiente secondo le normative attuali). Questa classificazione è analoga a quella degli elettrodomestici e consente un confronto intuitivo tra diversi immobili.

Ma a cosa serve, concretamente, questo attestato? Innanzitutto, l’APE è obbligatorio per legge in caso di:

- Compravendita di immobili, sia residenziali che commerciali.

- Locazione (affitto) di singole unità immobiliari.

- Costruzione di nuovi edifici.

- Ristrutturazioni importanti, ovvero interventi che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

- Annunci immobiliari: ogni pubblicità di vendita o affitto deve riportare l’indice di prestazione energetica e la relativa classe.

L’APE non è solo un documento da esibire, ma una fotografia energetica dell’edificio, che consente di comprenderne punti deboli e potenzialità di miglioramento. È quindi uno strumento prezioso per chi vuole acquistare, affittare o ristrutturare con cognizione di causa, in un’ottica non solo economica, ma anche ambientale.

3. Come si redige l’APE: tecnici, metodi e normativa

L’APE può essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato, chiamato certificatore energetico, in possesso di specifici requisiti professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti edili) e iscritto agli appositi albi regionali, laddove previsti. Il tecnico deve essere terzo e imparziale: non può quindi avere rapporti di parentela o interessi diretti nella proprietà dell’immobile.

Il processo di certificazione inizia con un sopralluogo obbligatorio. Questo aspetto, spesso trascurato o addirittura eluso in passato, è oggi imprescindibile: senza sopralluogo, l’APE è nullo e può comportare sanzioni.

Durante l’ispezione, il tecnico raccoglie tutti i dati utili relativi a:

- Struttura dell’edificio (murature, coperture, infissi).

- Impianti presenti (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di ACS).

- Fonti energetiche utilizzate (gas, elettricità, fonti rinnovabili, pompe di calore).

- Esposizione solare, ventilazione naturale e altri parametri climatici.

Questi dati vengono poi inseriti in software certificati, che calcolano l’indice di prestazione energetica globale (EPgl), espresso in kWh/m² anno. In base al valore di EPgl, si attribuisce la classe energetica.

Il tecnico non si limita alla diagnosi: all’interno dell’APE è infatti presente una sezione dedicata ai suggerimenti per il miglioramento della prestazione energetica, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli solari o l’isolamento del tetto. Tali interventi, se attuati, possono comportare il salto di una o più classi energetiche, con evidenti benefici economici e ambientali.

4. Normativa di riferimento e aggiornamenti recenti

L’APE è regolato a livello nazionale da diversi decreti legislativi, il più importante dei quali è il Decreto Legislativo 192/2005, aggiornato successivamente dal Decreto Legislativo 311/2006 e, soprattutto, dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), che ha introdotto una metodologia di calcolo unificata a livello nazionale, superando le difformità regionali.

La normativa ha subito nel tempo ulteriori aggiornamenti per recepire le direttive europee in materia di energia negli edifici. In particolare:

- La Direttiva 2010/31/UE ha introdotto il concetto di “nearly Zero Energy Buildings” (nZEB), ossia edifici ad altissime prestazioni energetiche.

- La più recente Direttiva UE 2023/1791 (EPBD IV), approvata a livello europeo nel 2024 e in fase di recepimento in Italia, impone obiettivi ancora più stringenti, prevedendo, ad esempio, il divieto di classi energetiche G per gli edifici residenziali entro il 2033, salvo specifiche esenzioni.

Questo significa che molti edifici attualmente esistenti saranno obbligati a migliorare le proprie prestazioni energetiche, pena l’impossibilità di essere affittati o venduti. In quest’ottica, l’APE diventa una leva fondamentale di pianificazione energetica, nonché uno strumento utile a prevenire la svalutazione immobiliare.

Un altro elemento cruciale è il legame tra APE e incentivi fiscali. Anche se lo Scambio sul Posto non esiste più dal 2021 (sostituito da meccanismi come il ritiro dedicato e l’autoconsumo condiviso nei condomini o comunità energetiche), rimangono attivi strumenti come:

- Superbonus (attualmente al 70% fino al 2025, salvo ulteriori modifiche).

- Ecobonus ordinario.

- Bonus ristrutturazione.

Per accedere a molti di questi incentivi è spesso necessario dimostrare, attraverso l’APE, un salto di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe A.

5. Errori comuni, durata, validità e casi particolari

L’APE ha una validità di 10 anni, a condizione che non vengano effettuati interventi che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio. Se, ad esempio, si cambia la caldaia, si installa un impianto fotovoltaico o si sostituiscono gli infissi, è necessario redigere un nuovo APE.

Tra gli errori più comuni nella gestione dell’APE ci sono:

- Rivolgersi a tecnici non qualificati o che non effettuano il sopralluogo.

- Utilizzare attestati standardizzati o copiati: ogni immobile è unico e deve essere valutato in modo specifico.

- Non allegare l’APE nei contratti di compravendita o locazione: ciò comporta sanzioni amministrative (da 500 a 3.000 euro).

Occorre inoltre distinguere tra APE ordinario e APE convenzionale (o pre-intervento), utilizzato nei casi di richiesta di incentivi fiscali. Quest’ultimo, redatto secondo parametri specifici, permette di confrontare la situazione iniziale con quella post-intervento, ed è indispensabile nei casi di riqualificazione energetica incentivata.

Un altro caso particolare riguarda gli edifici esenti dall’obbligo di APE, tra cui:

- Fabbricati agricoli non residenziali.

- Ruderi o edifici in stato di abbandono.

- Immobili privi di impianti termici.

- Luoghi di culto.

Tuttavia, anche in questi casi, la certificazione energetica può essere redatta su base volontaria, per migliorare la trasparenza e la commerciabilità del bene.

6. Il futuro della certificazione energetica in Italia

L’APE non è un documento statico, ma uno strumento destinato a evolversi. Con l’approvazione della nuova Direttiva Case Green (EPBD IV), si prevede che l’Unione Europea renderà ancora più centrale la certificazione energetica, trasformandola in un elemento essenziale della strategia climatica al 2050.

Tra le novità in arrivo:

- Introduzione di un sistema di classi energetiche uniforme a livello europeo.

- Maggiore digitalizzazione dell’APE, con integrazione nei catasti energetici nazionali.

- Collegamento tra APE e passaporto energetico degli edifici, uno strumento che accompagnerà gli immobili lungo un percorso di riqualificazione pluriennale.

- Obbligo di dichiarare l’APE anche nei contratti di locazione breve e turistica, attualmente spesso esclusi.

La transizione ecologica e il taglio delle emissioni di CO₂ nel settore edilizio passano anche da qui. L’APE, da semplice documento allegato ai contratti, sta diventando una mappa per orientarsi nel mercato immobiliare e per rendere più sostenibile il nostro modo di vivere gli spazi.

7. Conclusioni: L’APE come leva per la riqualificazione e la sostenibilità

L’Attestato di Prestazione Energetica è molto più di un obbligo normativo. È uno strumento di conoscenza, un mezzo per risparmiare, e una leva strategica per migliorare il valore degli immobili. In un contesto in cui i prezzi dell’energia sono sempre più volatili e le direttive europee impongono un rapido miglioramento del parco edilizio esistente, possedere un APE accurato e aggiornato può fare la differenza.

Per proprietari, acquirenti, inquilini e professionisti del settore immobiliare, conoscere a fondo la certificazione energetica degli edifici non è più un optional, ma una necessità concreta, tanto più che nei prossimi anni si assisterà a un progressivo irrigidimento delle regole, con impatti diretti sulla commerciabilità degli immobili.

In definitiva, l’APE non è solo un documento. È una chiave di lettura del futuro energetico del nostro Paese.